* 스포일러가 있습니다.

“사실 어린아이에게 유모의 가슴은 여인숙이다.”

-S. 프로이트-

1. 배턴은 다시 알폰소 쿠아론에게로...

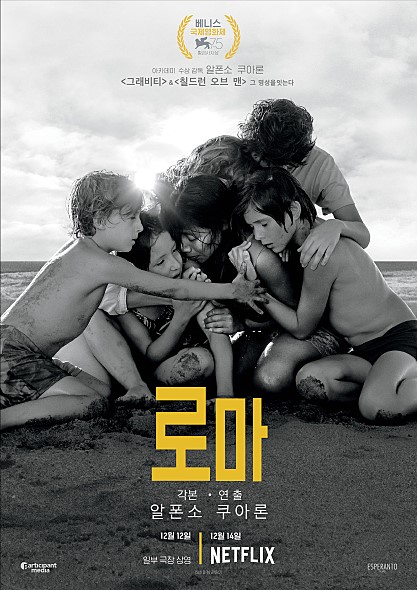

이제 다시 알폰소 쿠아론의 차례인가? 서로 간의 협업도 마다하지 않는 멕시코의 ‘세 친구들’은 최근 주요 영화제 수상작들을 배출해 왔다. 아카데미 최우수 감독상만을 예로 들어 보자. 2013년 알폰소 쿠아론의 <그래비티>가 수상한 뒤, 2014년과 2015년에는 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독이 각각 <버드맨>과 <레버넌트>로 그 뒤를 이었다. 2016년에는 <라라랜드>의 데미안 셔젤이 수상하며 잠깐의 휴지가 있었지만, 2017년에 다시 기예르모 델 토로가 <셰이프 오브 워터>로 그 뒤를 이었다. <셰이프 오브 워터>는 2017년 베니스 영화제 황금사자상을 수상하기도 했는데, 2018년에 알폰소 쿠아론 감독의 <로마>가 다시 그 뒤를 이었다. 스페인·중남미 영화에 특별한 관심과 애정을 가지고 있는 이로서 이들의 활약을 지켜보는 건 즐거운 일이다. 2019년 아카데미 시상식이 기대되기도 한다. 그런데 <로마>는 마냥 흐뭇한 시선을 견지할 수만은 없는 작품이기도 하다.

2. 구별 혹은 차별의 시대

이 영화의 제목은, 모두가 예상했던 이탈리아의 수도가 아닌, 멕시코시티 내의 한 구역을 지시한다. <로마>는 감독이 자신의 어린 시절을 추억하며 하녀였던 ‘리보(Libo)’에게 바치는 작품. 그래서 우리는 이 영화를 통해 1970년 즈음에 생활하던 숱한 멕시코 하녀들의 삶을 엿보게 된다. 그보다 더 이전 시대를 다룬 작품이지만 <남아있는 나날>(제임스 아이보리, 1993)에 등장하는 영국 하인들의 삶과는 꽤나 대조적인 그들의 삶. 알폰소 쿠아론이 제목을 ‘로마’로 한 것은 서구 문명을 대표하는 이탈리아의 대도시와 자신의 ‘로마’를 대비시키려는 의도가 있었을 것이다. 틀림없다. 그는 이미 모든 것에 우연을 거부하는 거장의 길을 걷고 있지 않은가?

첫 화면. 중정의 바닥 타일에서 장시간 머문 카메라는 다음 장면을 기다리는 동안 여러 가지 생각을 하게 한다. 아마도 청소하는 소리가 들리지 않았으면 상영에 문제가 생겼다고 생각했을 수도 있는 시간. 바닥을 쓸던 물이 파도처럼 왔다 가고 그 물이 집 위의 하늘과 창공을 가르는 비행기를 반사할 때, 이미 <로마>는 예술이 되었다.

그녀가 청소하는 바닥은 타일로 돼 있다. 이는 여러 개의 조각으로 이루어져 구별된 멕시코 사회 또는 그 시대를 반영하는 듯하다. 세상은 타일 바닥처럼 여러 개의 구역으로 나누어져 있다. 경계가 분명하다. 그러나 물이 들어와 비치는 하늘에는 구획이 없다. 클레오와 고용인 가족을 구별하던 그 차별 구도가 마지막 바다(물)에서의 사건 이후 허물어지고 하나의 가족이 되는 것은 이런 시작과 닮은꼴이다.

흑백영화라는 방식 역시 이러한 ‘구별’의 토대 위에 세워진 이분법의 세계를 드러내기에 매우 적합하다. 더욱이 이미 ‘믹스텍(Mixteco)어(語) 대화를 자막으로, 다른 언어들은 자막 처리하지 않았음’이라는 정보를 제공받은 후가 아니었던가. 이렇게 피지배층의 언어는 지배층의 언어와 시각적으로 구별되기도 했다.

한국의 60, 70년대를 기억하는 사람이라면 누구나 알고 있다. 경제개발의 그늘에 상경한 가난한 소녀들이 공장의 ‘공순이’ 또는 ‘식모’라는 이름으로 그 시대를 견뎌내야 했다는 사실을. 상황은 비슷하다. 멕시코시티의 중산층 가정에 들어온 ‘식모’ 클레오는 남부 믹스텍(Mixteco) 족 출신이다. 그녀는 함께 식모살이 하는 아델라와의 대화에서만 믹스텍어를 사용한다. <로마>에는 총 세 개의 언어가 사용된다. 믹스텍어와 스페인어, 그리고 영어. 믹스텍어를 모어(母語)로 하는 원주민들에게는 스페인어나 영어 모두 정복자들의 언어이다. 이제 믹스텍어는 부족 출신 이외의 사람과는 소통 불가능한 소수의 언어가 돼버렸다. 그리고 영어 역시 소수의 인물이 사용하는 언어이지만, 그것은 대농장(大農場: hacienda)에 사는 특권층의 언어이다. 사격 연습을 하고 애완견을 비롯한 온갖 동물들을 박제해 전시하는 그들은 애정마저도 폭력과 살해로 표현한다. 살인과 폭력을 통한 정복은 그렇게 재현되고 반복된다. 반면, 지하세계에서 벌어지는 원주민 하인들의 파티로 가는 길은 살아 있는 동물들로 가득하다. 생명에 의해 인도된다. 죽음이 지배하는 지배층의 삶과 생명이 동반되는 하인들의 축제. 아이러니한 대비다.

‘리처드’나 ‘라르손’이라는 이름의 외국인들, 그리고 그들과 관계를 맺고 있는 정복자의 후손들은 높은 담에 둘러싸인 자신들의 영토에 제국을 형성했다. 그리고 여전히 원주민들의 토지를 수탈하고 있다. 자신들의 땅에서 쫓겨난 원주민들은 또 다른 클레오가 되어 도시의 한구석에서 식모가 돼 있다. 혹은 수많은 페르민들이 되어 방향을 잃은 채 가해자들을 위한 폭력에 봉사하고 있다.

아이들이 <우주 탈출>이라는 영화를 본 후에도 그랬다. 클레오는 페르민을 찾아 빈민가로 간다. 허름한 일반 버스에서 내린 클레오가 길을 물어 비포장도로를 걸어간다. 그런데 그 앞에 우주인을 연상시키는 우주 헬멧 모양의 양동이를 뒤집어쓴 아이가 걸어간다. 마치 무중력에서 균형을 모색하듯 물웅덩이 사이를 피해 뒤뚱거린다. 이는 제법 우주인 복장을 갖춰 입고 걷는 아이가 등장하는 대농장 장면과도 연결된다. 비슷한 풍경을 전시하며, 그 대조를 통해 시대를 조망한다. 그렇게 감독은 클레오의 먹먹한 현실을 조명했다.

대농장에서의 파티 후에 귀가하는 장면도 주목할 만하다. 비가 오고 아이들의 집 앞에 종이 판자로 비를 긋고 있는 가난한 인디오 부자(父子)가 보인다. 그 앞에 클레오 일행이 자동차를 주차하고 집으로 들어갔다. 이들 부자(父子)는 카메라도 없이, 앵글 밖에 홀로 남겨졌다. <로마>는 이렇듯 수많은 대비들로 직조돼 있다.

<로마>를 이야기하며, 빛나는 카메라 워크를 언급하지 않을 수 없다. 첫 부분에 등장하는 중정의 타일 바닥 이외에도 클레오의 출산장면에서 쿠아론 감독은 카메라를 고정시킨 롱테이크를 사용했다. 이 시퀀스는 클레오의 고통과 슬픔을 관객에게 설득하는 힘을 지니고 있다. 그러나 이 밖에도 <로마>를 구성하는 인상적인 쇼트들이 몇 개 있다. 네 번에 걸쳐 사용한 트래킹 쇼트. 먼저, 클레오가 아델라와 함께 데이트를 하러 가는 장면에서 카메라는 그들의 가난한 거리를 전시했다. 그리고, 역시 영화를 보러 가는 길이지만, 주인집 아이들을 데리고 가는 길은 화려한 상류층의 거리였다. 세 번째 쇼트는 진압경찰 뒤로 다급히 걸어가는 클레오 일행을 통해 ‘성체 축일 대학살(La masacre del jueves de Corpus)’ 직전의 불안한 거리 풍경을 묘사했다. 그리고 마지막은 클레오의 바닷가 시퀀스. 이 트래킹 쇼트들은 그것만으로도 아름답다. 충분히 관객을 설득한다. 그러나 쿠아론은 더 나아갔다. 그는 이 세심한 작업을 통해 빈부의 대비와 충돌, 그리고 화해-혹은 봉합-를 역설했다.

3. 클레오, 고통과 봉합의 현신(現身)

클레오는 아이들을 재우며 기도해 주고, 노래 불러주고, 사랑한다고 말해주었다. 아침이 되면 또다시 노래로 아이를 깨우고, 일과를 시작했다. 그녀는 아이를 낳기 전에 이미 어머니였다. 그런데, 정작 자신의 아기는 원치도 않았고, 돌볼 수도 없었다.

사산(死産)한 아이에 대한 죄책감 혹은 그리움이 클레오에게 무모함을 허용한다. 자신의 배 속 양수 속에서 죽은 아이. 물에 빠져 죽은 자기 딸이다. 그래서 또다시 아이를 잃고 싶지 않은 그녀는 수영을 못하지만, 목숨을 걸었다. 사산한 아이가 여아였고, 그녀가 구해준 아이가 파코나 페페가 아닌 소피인 것은 우연이 아니다. 클레오는 이미 그 가족에게 없어서는 안 될 인물이요, 사랑받는 하녀였지만, 바닷가 사건 이후에야 그들은 하나가 된다. 그녀가 딸을 잃고 또 다른 딸(소피)을 얻었기 때문이다.

자신을 길러낸 하녀를 추억하기 위해 그녀가 처한 환경과 상황을 묘사할 수밖에 없었던 알폰소 쿠아론은 두 시간이 넘는 상영 시간을 대비의 미학으로 지탱했다. 그러나 고용인의 아들이었던 감독은 스토리를 봉합했다. 가난과 착취, 배신과 수탈 같은 키워드들이 내러티브를 지배하지 않도록 했다. 그럼에도 불구하고, 그가 기억하는 따뜻하고 넉넉했던 클레오, 그 누구보다 아프고 쓸쓸했던 그녀는 영화 내내 거의 아무런 표정도 짓지 않았다. 체념과 고통이 일상인 사람에게 보이는 그 무표정한 얼굴. 나는 그게 가슴 아팠다.

* 사진 출처: 네이버 - 영화 – 로마 - 포토

글·정동섭

영화평론가이자 영화연구자. 현 전북대학교 스페인중남미학과 교수. 『돈 후안: 치명적인 유혹의 대명사』, 『20세기 스페인 시의 이해』, 『영화로 보는 라틴아메리카』등의 저서와 『바람의 그림자 (전2권)』, 『파스쿠알 두아르테 가족』, 『돈 후안 테노리오』, 『스페인 영화사』, 『스페인 문학의 사회사 (전5권)』 등의 번역서가 있음.

- 정기구독을 하시면, 유료 독자님에게만 서비스되는 월간 <르몽드 디플로마티크> 한국어판 잡지를 받아보실 수 있고, 모든 온라인 기사들을 보실 수 있습니다. 온라인 전용 유료독자님에게는 <르몽드 디플로마티크>의 모든 온라인 기사들이 제공됩니다.